Giuseppe Maggiolini, Tavolo da gioco trasformabile (di una coppia), 1758

Legno di noce, abete e pioppo impiallacciato in radica di noce, intarsi in legno di bosso, gambe e cornici in legno di noce e pero tinto nero.

Collezione privata

Restauro Giuseppe Beretti, 2002

Bibliografia:

G. Beretti, Laboratorio, contributi alla storia del mobile lombardo, Milano 2005, pp. 12-21

G. Beretti, Il mobile dei Lumi, Milano nell’età di Giuseppe Maggiolini (1758-1778), Vol. I, Milano 2010, pp.53-58

G. Beretti, Il giovane Maggiolini. L’invenzione del mobile neoclassico a Milano, Milano 2023, pp. 37-43

La scoperta nel 2001 in una collezione privata di una coppia di piccole consoles trasformabili con un ingegnoso sistema in tavoli da gioco, ha svelato l’esistenza di mobili risalenti a un periodo dell’attività del giovane Maggiolini precedente quello in cui videro la luce mobili fino ad allora storicizzati, ispirati al gusto dei mobilieri francesi e databili attorno ai primissimi anni Settanta.

Si tratta di opere che per la loro particolarissima ideazione, per la loro qualità esecutiva, nell’anticipare la data degli esordi mostrano un Maggiolini giovane ma già in possesso di un gusto e un mestiere non comuni nell’ambiente milanese.

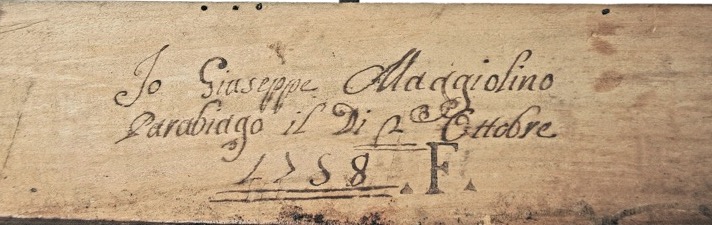

Uno dei due tavoli (eseguiti in pendant ma non identici), entrambi firmati per esteso, reca la data: “2 ottobre 1758”. Giuseppe Maggiolini, nato nel novembre del 1738, li eseguì dunque senza avere ancora compiuto vent’anni. Sette anni separano questi tavoli dalla scoperta dell’umile falegname di paese che fece, secondo il suo biografo don Giacomo Antonio Mezzanzanica, il pittore Giuseppe Levati (1739-1828) “verso l’anno 1765 incirca”. Così è descritto quell’incontro:

Usciti entrambi dalla chiesa [Giuseppe Levati e il marchese Pompeo Litta, N.d.a.], e girando oziosamente lo sguardo, al Levati venne fatto di scorgere poco lontano alcuni capi di mobiglia, fuori di un’umile porticina sulla strada, che lasciava supporre essere l’ingresso alla bottega d’un falegname. Oh!, disse il Levati al Marchese, andiamo a vedere come lavorano i falegnami di Parabiago; e così dicendo mossero i loro passi verso la casa indicata, posta sulla piazzetta Santini. Era un tavolino che si trovava esposto, con alcuni fusti di quei cuscini che le donne tengono sulle ginocchia quando cuciscono. Non era affatto lavoro pregevole di tarsia, ma erano impiallacciature di legni diversi nostrali, combinate a disegni semplici sì, ma non prive di un certo buon gusto. Quel che però piacque fu di osservarvi un lavoro diligente, cogli svolti dei listelli fatti ad angoli ben serrati, come pure bene serrati i fili, così che quei molti pezzetti di legno l’uno all’altro si univano tanto vicini, da rendere quasi impercettibili i punti e le linee della loro connessione.[1]

I tavoli ritrovati mostrano un gusto e un’abilità tecnica ben superiore a quella che lascia immaginare la descrizione del diligente ma umile tavolo da lavoro che attirò l’attenzione di Giuseppe Levati “fuori di un’umile porticina sulla strada”.

Impiallacciati in noce e radica di noce, sono decorati da cornici tinte di nero e hanno gambe Rocaille, anch’esse in legno tinto nero. Sui due semipiani della console e sul piano quadrato del tavolo trasformato in tavolo da gioco, semplici filettature di legno chiaro disegnano le incorniciature mistilinee delle riserve di radica. L’intarsio nel complesso appare un dettaglio ornamentale di buona qualità ma di scarsa importanza; diligentemente eseguito con la tecnica antica dell’inserimento della tessera direttamente nel massello, disegna sui piani esili rametti negli angoli, sulle fasce piccoli motivi Rocaille.

Di bella invenzione sono le gambe, caratterizzate da possenti riccioli di raccordo al corpo del tavolo, che ricordano nel movimento quelle di una non comune panca a suo tempo pubblicata da Clelia Alberici, caratterizzata da «una libertà di concezione e da uno sviluppo inconsueti».[2] Va sottolineata la particolarità del grembiale a lambrequin che completa le fasce; motivo che si ritrova in un inginocchiatoio, già esposto alla mostra Settecento lombardo.[3]

Certo è che, non fosse per le firme, sarebbe impossibile attribuire questi due mobili a Giuseppe Maggiolini. La prima, redatta sulla sponda del cassetto, a penna con inchiostro nero e bella calligrafia, recita:

«Io Giuseppe Magiolini

Parabiago F.»

Quella, sul cassetto del secondo tavolo, nella medesima posizione, ha un carattere meno formale:

«Io Giuseppe Magiolini

Parabiago F.»

Quali furono le fonti che ispirarono la creazione di questi tavoli a un falegname di campagna di vent’anni, qual’era Maggiolini nel 1758 non lo sappiamo. Forse vi ebbe una qualche parte nell’ideazione delle forme e dei decori Antonio Maria Coldiroli, ricordato dal Mezzanzanica come maestro e consigliere del giovane Maggiolini.[4] Ma dell’erudito sacerdote del Collegio Cavalieri, nel cui laboratorio Maggiolini crebbe, nel Fondo dei disegni di bottega si conservano solo disegni architettonici ricavati dalla trattatistica cinquecentesca. Giuseppe Levati, che per primo fornirà innovativi modelli di mobili all’ultima moda, incontrerà Maggiolini, stando al racconto di Mezzanzanica, quasi un decennio più tardi, verso il 1765. Levati, nato nel 1739, anche se solo di un anno era poi addirittura più giovane di Giuseppe Maggiolini e all’epoca dell’esecuzione di questi tavoli era ancora garzone di un quadraturista, oggi dimenticato, di nome Comaschino.[5] Agostino Gerli (1744-1821), il vero sodale di Maggiolini attorno ai primi anni Settanta, nel 1758 era ancora un fanciullo.

[1] G. A. Mezzanzanica, Genio e Lavoro, Biografia e breve storia delle principali opere dei celebri intarsiatori Giuseppe e Carlo Francesco Maggiolini, Milano 1878, p. 10 [2] C. Alberici, Il mobile lombardo, Milano 1969, p. 140 [3] L. Bandera Gregori, Il mobile lombardo tra Barocco e Rococò, in Settecento lombardo, Milano 1991, pp. 480 e sgg. [4] G. A. Mezzanzanica, Op. Cit., pp. 12 e sgg. [5] I. Fumagalli, Elogio di Giuseppe Levati, in Atti dell’I.R. Accademia delle Belle Arti in Milano, 1836, p. 11